Provate a leggere per la prima volta una poesia di Antonia Pozzi: sarete colpiti come da un’epifania. È possibile respirare quell’aria rarefatta, pura, e compiere un’esperienza fenomenologica della Verità che si specchia nella natura in maniera stupefacente, limpida, come un segreto a lungo dimenticato. Sarà come affacciarsi per guardare dentro l’abisso ed essere da esso scrutati; ma esso non è vuoto, nietzschiano, esso è la profondità dell’anima, con tutto ciò che si agita sotto la sua superficie, misteri che accomunano tutte le anime. Non si può ignorare che Antonia fu anche appassionata di fotografia della natura, soprattutto d’alta montagna, meta di arrampicate frequentissime e ardue. Basta guardare le sue fotografie per capire come rispecchino il nitore del fraseggio poetico: nel chiaroscuro delle ombre, le vertigini di versi così perfetti che hanno l’esteriore facilità delle ascese alpinistiche di provetti arrampicatori, apparentemente senza peso, ma nei fatti tesi in una continua, leggiadra ricerca di equilibrio non fortuito: Questa tua mano sulla roccia fiorisce: non abbiamo paura del silenzio. Immenso grembo La valle spegne l’ansia di lontane valanghe, fumo lieve sulle pareti nere. Si accendon le tue dita sulla pietra alte afferrando orli di cielo bianco: non abbiamo paura del deserto. Andiamo verso il Sorapis: così soli verso l’aperto altare di cristallo. Salita, 11 gennaio 1936 Ma fate attenzione: Antonia Pozzi, nata nel 1912, rischia di essere fraintesa, così come lo è stata in vita e, per lungo tempo, dopo la sua morte. Il suo tragico suicidio all’età di 26 anni potrebbe troppo facilmente diventare per un lettore disattento l’unica chiave di lettura della sua opera, restituendoci una figura romantica, femminile intesa nei termini più riduttivi dell’epoca, un’intellettuale con una produzione poetica intimistica relegabile nell’ombra di una ritirata e coercitiva vita borghese. “Signorina, si calmi” è l’emblematica e lapidaria risposta del filosofo e suo professore universitario Antonio Banfi a cui aveva chiesto un parere sulle sue poesie. Mi piace credere (e forse immaginare) che non fu solo paternalistica reazione di chi crede la poesia appannaggio solo maschile, ma ancor più fu paura: spavento, di fronte al furore inconsueto e fiammeggiante, alla struggente universale consapevolezza del dolore, eppure, sempre alla ricerca di una quiete impossibile, inconciliabile infine con la vita. Fiamme nella sera del mio nome sento ardere in riva a un mare oscuro – e lungo i porti divampare roghi di vecchie cose, d’alghe e di barche naufragate. E in me nulla che possa esser arso, ma ogni ora di mia vita ancora – con il suo peso indistruttibile presente – nel cuore spento della notte mi segue. Fuochi di S. Antonio 17 gennaio 1935 Eppure Antonia, come ogni artista si sente chiamata a compiere il proprio destino, assolvere il compito coraggioso cui sacrificare pur irragionevolmente la vita. Arriva come una visitazione la chiamata, e lei risponde: (…) e se nessuna porta ora accetti Un Destino, 13 febbraio 1935 Si giunge alla fine ‒ inevitabilmente ‒ al mistero del suicidio di Antonia, ben oltre il gesto estremo di una eroina romantica cui è negato l’amore. Fu invece ultimo verso non scritto, piuttosto, compimento del proprio destino come ineluttabile modo per abbandonare la maschera che il mondo voleva per lei. Che un giorno io avessi un riso di primavera – è certo; e non soltanto lo vedevi tu, lo specchiavi nella tua gioia: anch’io, senza vederlo, sentivo quel riso mio come un lume caldo sul volto. Poi fu la notte e mi toccò esser fuori nella bufera: il lume del mio riso morì. Mi trovò l’alba come una lampada spenta: stupirono le cose scoprendo in mezzo a loro il mio volto freddato. Mi vollero donare un volto nuovo. Come davanti a un quadro di chiesa che è stato mutato nessuna vecchia più vuole inginocchiarsi a pregare perché non ravvisa le care sembianze della Madonna e questa le pare quasi una donna perduta – così oggi il mio cuore davanti alla mia maschera sconosciuta. Il volto nuovo, 20 agosto 1933 Antonia Pozzi si tolse la vita nel 1938, l’anno delle leggi razziali, l’anno in cui la parola viene oltraggiata, il logos ‒ ultimo baluardo in grado di arginare la disumanizzazione, l’irrazionalità della violenza ‒ viene reso muto. “Forse l’età della parola è finita” scrive al poeta Vittorio Sereni, e allora, anche il poeta cessa di esistere. Caterina Graziosi

s’apre alla tua fatica,

se ridato

t’è ad ogni passo il peso del tuo volto,

se è tua

questa che è più di un dolore

gioia di continuare sola

nel limpido deserto dei tuoi monti

d’esser poeta.

La nicchia - numero 6 - Provate a leggere Antonia Pozzi!

La nicchia - numero 6 - Provate a leggere Antonia Pozzi!

2024-01-13 12:02

2024-01-13 12:02

Array() no author 82229

Rivista letteraria,

Di fronte al furore inconsueto e fiammeggiante

- La nicchia - numero 112 - INEDITA

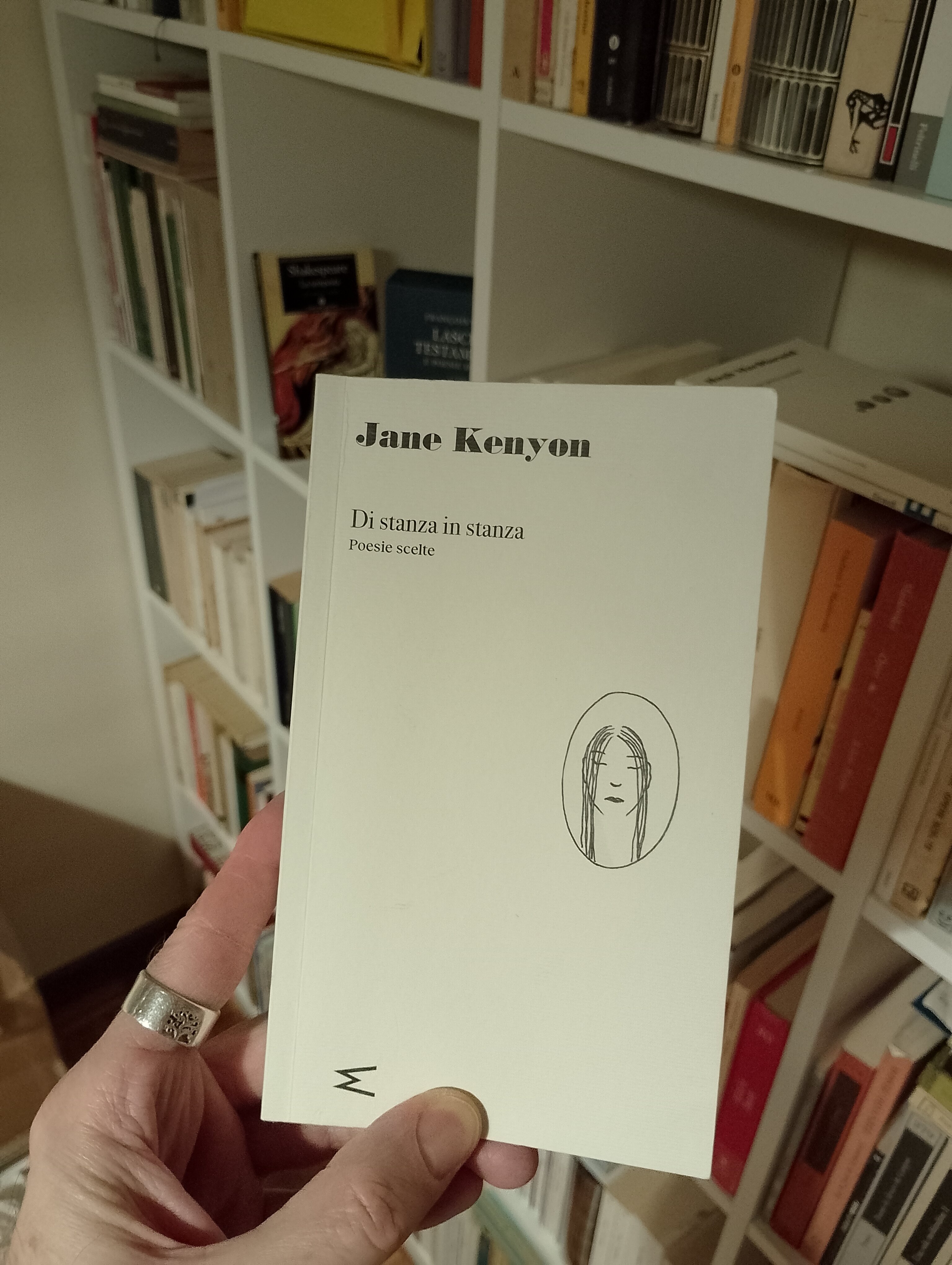

- La nicchia - numero 111 - Di stanza in stanza, o dello splendore del fango

- La nicchia - numero 110 - Messaggio in bottiglia per il '26

- La nicchia - numero 109 - A proposito di "Anima", il romanzo di Natsume Sōseki

- La nicchia - numero 108 - Il pettirosso come soglia e misura del tempo

- La nicchia - numero 107 - Il pettirosso nel linguaggio poetico di Emily Dickinson

- La nicchia - numero 106 - Il fuoco di Rosaria Ragni Licinio

- La nicchia - numero 105 - “le parole mi balzano fuori come leoni/ dalla prigione della boccaˮ

- La nicchia - numero 104 - Amok, romanzo breve e perfetto

- La nicchia - numero 103 - VALENTINA MELONI E' - SECONDO NOI - TRA LE PIU' IMPORTANTI CONOSCITRICI E TRADUTTRICI DI EMILY DICKINSON

- La nicchia - numero 102 - Breviario antalgico di Alessandro Camilletti

- La nicchia - numero 101 - C'è un'urgenza esplosa! Accaduta

- La nicchia - numero 100 - Dare fuoco al fuoco

- La nicchia - numero 99 - “Perché è nell’impossibile che sta la realtà”

- La nicchia - numero 98 - Il posto delle bacche

- La nicchia - numero 97 - All'uomo che sgrana il suo libro tra gli uccelli!

- La nicchia - numero 96 - Io nasco libero!

- La nicchia - numero 95 - Widad Nabi: il corpo delle ferite, l’esilio, l’amore per la vita

- La nicchia - numero 94 - La nuova silloge di Valeria Di Felice: Il giallo del semaforo

- La nicchia - numero 92 - Emily Dickinson tradotta da Nanita!

- La nicchia - numero 91 - La mia voce soccorrerà il loro grido

- La nicchia - numero 90 - Disregolazioni di Valeria Cartolaro

- La nicchia - numero 89 - Versi inediti tra le mie mani. In dialogo con Patrizia Antonicelli

- VOCI LIBERE - 8 - TUTTA L'ITALIA LETTERARIA NE E' AL CORRENTE

- La nicchia - numero 88 - “È tornata./ Che cosa?/ L’umana ferociaˮ

- La nicchia - numero 87 - L'albero della vita

- VOCI LIBERE - 7 - Essere dentro al tempo: lettere di Julio Cortázar

- La nicchia - numero 86 - Rimango poeta. Libero. Sempre

- La nicchia - numero 85 - In cerca dell’uomo nuovo

- La nicchia - numero 84 - Il fuoco ci esplode dentro!

- La nicchia - numero 83 - CHE COS’È LA VERITÀ (Spigolature da Racconti dall’Ohio di Sherwood Anderson)

- La nicchia - numero 82 - L'ispirazione è un'attesa

- La nicchia - numero 81 - Simone Cattaneo, come Cesare Pavese, Gabriele Galloni e Lorenzo Pataro…

- La nicchia - numero 80 - Scrivere per dissipare un destino e amarne un altro

- La nicchia - numero 79 - LIBERI TUTTI

- La nicchia - numero 78 - "quando Marzo è appena arrivato/ un colore si distingue là fuori"

- La nicchia - numero 77 - A PROPOSITO DI SANGUE DI CANE DI VERONICA TOMASSINI

- VOCI LIBERE - 6 - "Dovevo arrivare all’aurora"

- La nicchia - numero 76 - Questo suo continuo ‘cercarsi’ e ‘nascondersi’.

- La nicchia - numero 75 - "Se si pulissero le porte della percezione, ogni cosa apparirebbe all’uomo come essa veramente è: infinita"

- La nicchia - numero 74 - Sono intere notti che vivo come i gatti

- VOCI LIBERE - 5 - IMPROVVISI. La poesia di Franco Antonicelli

- La nicchia - numero 73 - Poesia e destino

- La nicchia - numero 72 - “Se voi sarete quello che dovete essere metterete fuoco in tutto il mondo”

- La nicchia - numero 71 - Dedica sotto falso nome

- La nicchia - numero 70 - LE STANZE. Poema del tempo che non passa

- VOCI LIBERE - 4 - L'esilio dell'inferno

- La nicchia - numero 69 - Ritrovare l’oro del mondo – Nota a "Tutto l’oro del mondo" di Guglielmo Aprile

- Appello a tutti i poeti: salviamo la Libreria Popolare di Via Tadino!

- La nicchia - numero 68 - “Alle montagne succedono le montagne. Ovunque si vada, non ci sono che montagne”

- La nicchia - numero 67 - "Monologo del sopravvissuto"

- La nicchia - numero 66 - Lezioni di letteratura

- VOCI LIBERE - 3 - L’immaginazione del cuore

- La nicchia - numero 65 - "per me sola innalza un canto"

- La nicchia - numero 64 - “Io posso fare di te torto o ragione a mio talento”

- La nicchia - numero 63 - Voi soltanto potete udire e vedere

- La nicchia - numero 62 - "guardare insieme la vipera cantare." Su una poesia di Alessandra Corbetta

- VOCI LIBERE - 2 - "siamo noi che cominciamo a vivere nei vostri sguardi"

- La nicchia - numero 61 - Luis Cernuda, il sangue e la polvere

- La nicchia - numero 60 - "Su fondamenta instabili", di Davide Morelli

- La nicchia - numero 59 - Ottobre è tempo d’amici

- La nicchia - numero 58 - Van Toorn e Holzhaus: i paesaggi dell’amore nella poesia nederlandese

- La nicchia - numero 57 - …Una poetessa totalmente poetessa, in ascolto di tutte le cose …

- VOCI LIBERE - 1 - Ho dato poesia agli uomini

- La nicchia - numero 56 - LETTERA A MIA MADRE

- La nicchia - numero 55 - UNA CORRISPONDENZA PRIVATA (E FAVOLOSA)

- La nicchia - numero 54 - Dai Wangshu, “Il poeta del vicolo nella pioggia”

- La nicchia - numero 53 - VALENTINA MELONI, IMPERTERRITA TRADUTTRICE DI EMILY DICKINSON. UNA NUOVA POESIA, IN ATTESA CHE NE FACCIA UN LIBRO!

- La nicchia - numero 52 - Il passaggio della fiamma

- La nicchia - numero 50 - Le geografie del coraggio: un invito alla lettura della poesia araba

- La nicchia - numero 49 - Jane Hirshfield - una poesia tradotta da Valentina Meloni

- La nicchia - numero 48 - Sandro Penna: la fragilità e il malessere di un grandissimo poeta italiano

- La nicchia - numero 47 - Del matrimonio del cielo e dell'inferno

- La nicchia - numero 46 - “Quasi niente”: l’ultimo romanzo di Valentino Ronchi

- La nicchia - numero 45 - La poesia è qualcosa di conviviale … Chiede una comunità – è un rito comunitario. È un donare. È sempre un dono… a se stessi, e a chiun

- La nicchia - numero 44 - Miguel Angel Bustos: si può uccidere il poeta, non la poesia

- La nicchia - numero 43 - Emily Dickinson tradotta da Valentina Meloni

- La nicchia - numero 42 - LETTERA A MIA MADRE

- La nicchia - numero 41 - Ci siamo affidati alla poesia, vocati a un destino

- La nicchia - numero 40 - Michele Nigro ci racconta "Carte nel buio"

- La nicchia - numero 39 - “…Lì non si muta. Lì non si prega…”

- La nicchia - numero 38 - La parola-parabola di Nickole Brown

- La nicchia - numero 37 - ECCEZIONALE! CRISTINA CAMPO E I POETI CONTEMPORANEI

- La nicchia - numero 36 - "Versi d’amore erotico per Natalie Zumab" di Mario Esposito

- La nicchia - numero 35 - “Tutto è determinato da forze sulle quali non abbiamo alcun controllo"

- La nicchia - numero 34 - Le ultime poesie di Giovanni Peli

- La nicchia - numero 33 - Malizia Christi

- La nicchia - numero 32 - L'anima è altrove

- La nicchia - numero 31 - VALENTINA MELONI TRADUCE LA POESIA DI MUNIR MEZYED

- La nicchia - numero 30 - Terramadre

- La nicchia - numero 29 - Una poesia di Robinson Jeffers tradotta da Daniele Gigli

- La nicchia - numero 28 - Le idee degli altri

- La nicchia - numero 27 - Caro Davide

- La nicchia - numero 26 - Alfonsina Storni (1892-1938) – la negazione del mare

- La nicchia - numero 25 - La poesia è infinita. Così capita di incontrare il brasiliano Murilo Mendes

- La nicchia - numero 24 - Guardami, sono un cristallo

- La nicchia - numero 23 - DIVENTARE CHIODI IN 350 POESIE

- La nicchia - numero 22 - Il bianco è un colore che ha molto a che vedere con la letteratura

- La nicchia - numero 21 - Oop, oop

- La nicchia - numero 19 - "Tre donne" di Sylvia Plath alla BBC

- La nicchia - numero 18 - Sandro Bonvissuto racconta "Un'isola", di Giorgio Amendola

- La nicchia - numero 17 - Louis Zukofsky, l’ossessione della parola

- La nicchia - numero 16 - Tradurre per non tradire

- La nicchia - numero 15 - Se una porta non viene chiusa, aldilà, c’è sempre un altrove.

- La nicchia - numero 14 - Siamo tutti nati dalla penna di Fernando Pessoa

- La nicchia - numero 13 - L’indifferenza è inferno senza fiamme

- La nicchia - numero 12 - L’eredità delle spine. Lettera a Salvatore Toma

- La nicchia - numero 11 - "IO SONO IL VETRO, IL VARCO, IO SONO IL VOSTRO POETA DI FONDO” - La poetica del Vuoto e del Sacro di CLAUDIA RUGGERI

- La nicchia - numero 10 - Confucio, Ezra Pound e il Lao Zi

- La nicchia - numero 9 - Alejandra, io t’invoco dall’ombra!

- La nicchia - numero 8 - Su un incipit di Consolo (che vale più di un libro). Con quella “e” Consolo ritrova la sua terra, la sua gente, e la imbeve di poesia

- La nicchia - numero 7 - Lettera

- La nicchia - numero 6 - Provate a leggere Antonia Pozzi!

- La nicchia - numero 5 - Editoriale: Un chiarimento: in risposta all’amico-poeta-attore-regista Franco Acquaviva

- La nicchia - numero 4 - Noi poeti siamo antiche divinità

- La nicchia - numero 3 - Cristina Campo, poetessa immancabile

- La nicchia - numero 2 - Ci vuole un alchimista come McCarty

- La nicchia - numero 1 - Pieni di stelle e canto

- La nicchia

- La nicchia

- @bigail

- Farsi la guerra per amore

- Noi viviamo definitivamente

- Il Carteggio Rilke-Pozzi, storia di redenzione e riscatto

- Lettera aperta ad Andrea Temporelli

- Il poeta è un folle disadatto. Con i suoi versi incendia

- Mi rialzo e resisto e combatto e amo

- Arrivederci

- Scrivo per sovvertire il mondo

- Salotto Baudelaire

- Poesia

- Un patto è stabilito per inscenare un sovvertimento

- Racconto

- Ottanta poetesse per Cristina Campo

- Si scrive sempre per dissipare un destino

- Libertà! Libertà! Libertà!

- Super flumina Babylonis

- Trafitto dalla sprezzatura di Cristina Campo

- Io sono letteratura

- A quale desco mi siederò domani?

- Non vendersi mai

- Su una poesia di Rita Stanzione

- Il poeta è solo

- Fondane poeta

- L'esilio di un poeta

- La fraternità nascosta della poesia

- Sulla poesia di Dora Laera

- Farsi la guerra per amore

- Non si può fare sempre quello che si vuole

- Si scrive per dissipare un destino

- Memento audere semper

- "Bastardo", un racconto di Giorgio Anelli

- L'altra faccia della letteratura

- Simone Cattaneo

- Una poesia corsara, unica nel suo genere

- Poeta e scrittore

La nicchia - numero 111 - Di stanza in stanza, o dello splendore del fango

Lungo il gradino della veranda/ il croco si prepara a un’euforia/ di porpora, ma al momento/ tiene a freno la lingua…

2026-01-06 17:49:59

2026-01-06 17:49:59

La nicchia - numero 110 - Messaggio in bottiglia per il '26

"Voglio che tu scriva. Che tu alzi la tua penna, e scriva."

2026-01-03 15:05:52

2026-01-03 15:05:52

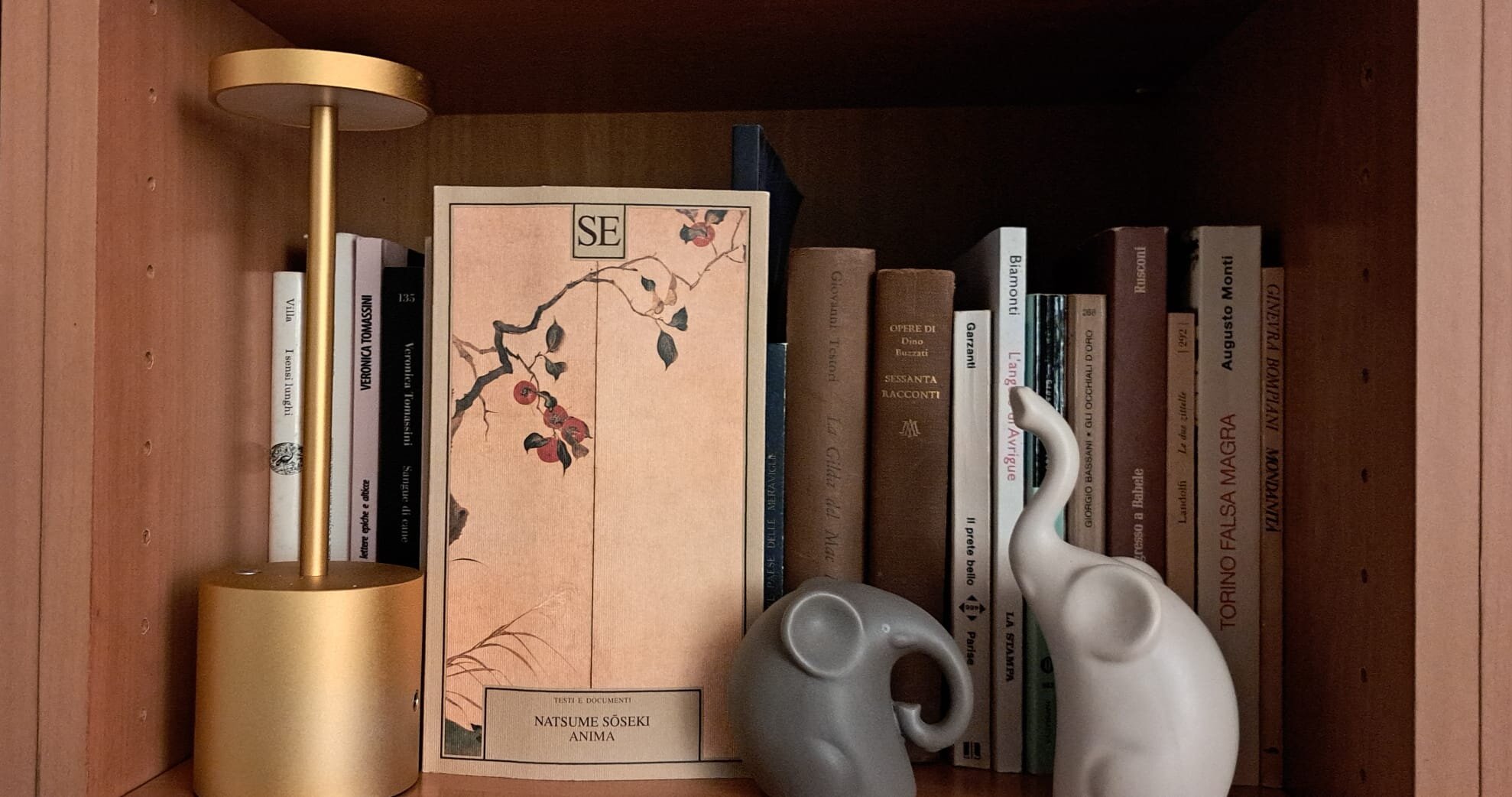

La nicchia - numero 109 - A proposito di "Anima", il romanzo di Natsume Sōseki

Una scrittura tagliente e verticale come una spada

2025-12-30 20:27:44

2025-12-30 20:27:44

SOCIAL

CONTATTAMI

INDIRIZZO

CS ©