Notte calda e umida di fine settembre, uno spicchio di luna si impone sui tetti mentre il traffico ha il ritmo indolente dei nottambuli, dei turnisti e degli insonni; notte che amplifica la voce inconfondibile di Clarice Lispector.

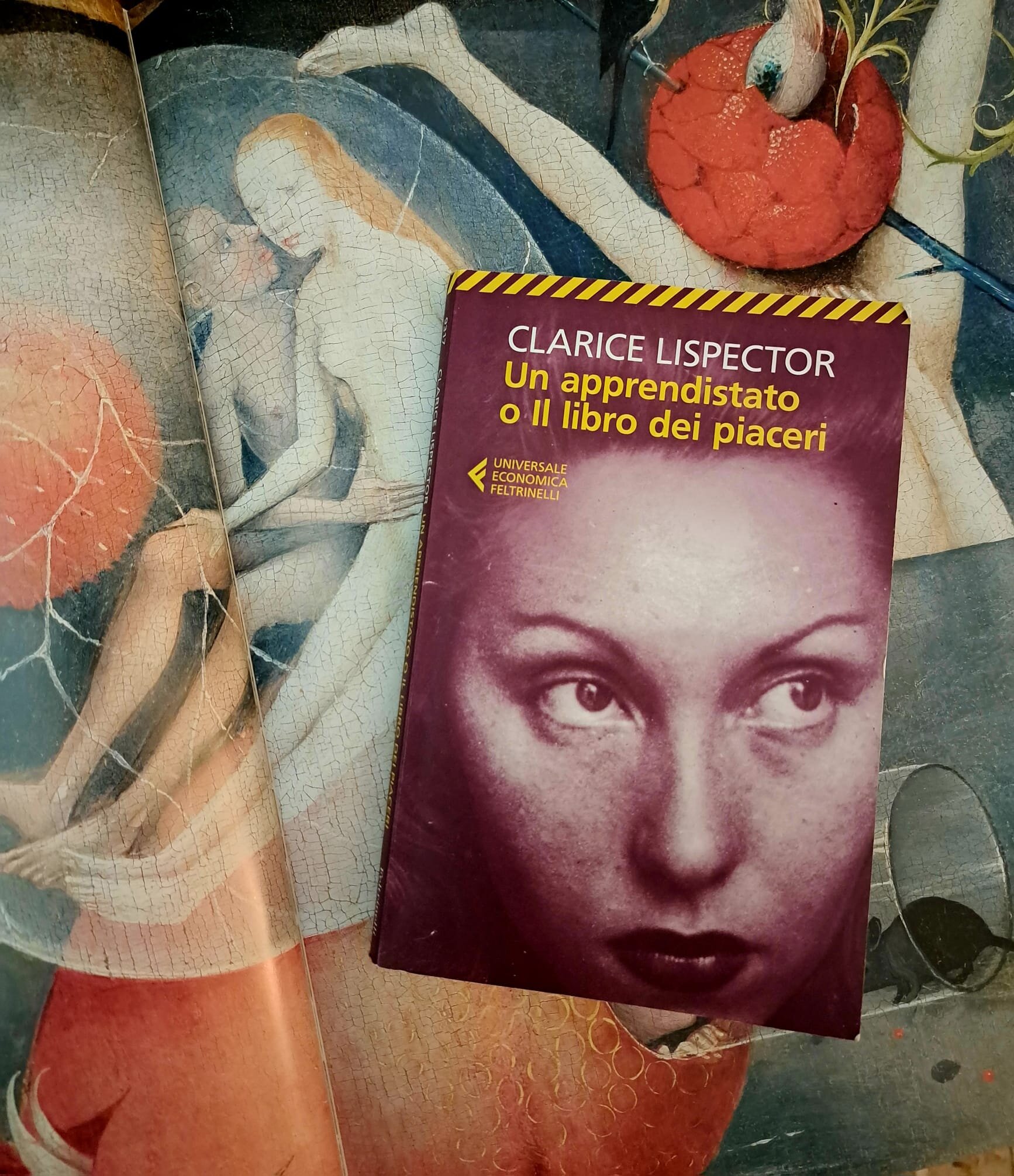

Con lei non ci sono mezze misure: la si ama o la si odia, ci si lascia sedurre o ci si fa respingere. Io appartengo alla schiera dei primi sin dalla mia prima lettura, “Agua Viva”. Sapevo cos’aspettarmi dunque quando scelsi dalla mia libreria “Un apprendistato o il libro dei piaceri”. Ma sarebbe più corretto dire che fu il libro a scegliermi, anzi si potrebbe dire che innanzitutto il libro ha scelto la sua autrice, come lei stessa scrive in esergo: “Questo libro si è voluto una libertà ben più grande di quella che ebbe paura di dare. E’ molto al di sopra di me. Umilmente ho tentato di scriverlo. Io sono più forte di me”.

E questo libro, in effetti, si prende molte libertà, anche formali, con un incipit sorprendente, degli “a capo” fuori dal comune e una narrazione abilissima in terza persona così interiore e introspettiva da sembrare un io narrante quell’io più forte di me che è un flusso non di coscienza ma di anima.

L’Apprendistato, pubblicato dalla scrittrice brasiliana nel 1969, anticipa i temi di Agua Viva, uscito quattro anni dopo. La storia d’amore tra una maestra e un professore è il semplice pretesto per indagare gli abissi dell’anima.

I nomi dei due amanti non sono affatto scelti a caso: Loreley ed Ulisse, la leggendaria sirena che sul fiume Reno incantava i marinai con il suo canto e il solo uomo che ascoltò il canto delle sirene senza morire.

Uniranno le loro anime e i loro corpi dopo un lungo viaggio dentro di loro stessi per la costruzione/riparazione di sé; se amarsi è vivere, occorre imparare a vivere per amarsi: l’apprendistato, appunto.

Loreley, alter ego di Clarice, deve riallacciarsi al suo dolore, il dolore universale, esistenziale. Il dolore di vivere. Per tutta la vita era stata attenta a non essere grande dentro di sé per non avere dolore.

“Quello che in realtà succedeva a Lori era che, per una qualche decisione talmente profonda che i motivi le sfuggivano – lei, per paura, aveva tagliato il dolore. Soltanto con Ulisse era riuscita ad imparare che il dolore non si poteva tagliare ‒ altrimenti si soffriva tutto il tempo. Invece lei lo aveva tagliato, senza neppure avere qualche altra cosa che di per sé sostituisse la visione delle cose attraverso il dolore di esistere, come prima. Senza dolore, era rimasta senza niente, perduta nel proprio mondo e nell’altrui senza alcuna forma di contatto. (…) Forse voleva la salvezza? Il dolore le si era anchilosato e paralizzato dentro il petto, come se lei non volesse più usarlo come modo di vivere. Ma questa precauzione – venuta dopo Ulisse – non era ancora quella che la poteva salvare: perché al posto del dolore non era venuto altro che l’interruzione della vita dei sentimenti”.

L’incontro con Ulisse si fa rivelazione: lui è più avanti nel suo percorso di apprendistato, le mostra la strada e l’aspetterà dall’altra parte della selva che dovrà attraversare.

“E ti sei fermata con la possibilità di dolore, cosa che non si fa mai impunemente. Ti sei soltanto fermata e non hai trovato nient’altro. (…) Costruiamo cattedrali e ne rimaniamo al di fuori perché le cattedrali che noi stessi costruiamo temiamo che siano trappole. Non ci consegniamo a noi stessi poiché questo sarebbe l’inizio di una vita vasta, e noi la temiamo. Evitiamo di cadere in ginocchio davanti al primo di noi che per primo dica: hai paura (…) Non usiamo la parola amore per non doverne riconoscere il suo intreccio d’odio, di amore, di gelosia e di tante altre contraddizioni. Teniamo segreta la nostra morte per rendere possibile la nostra vita. (…) Dissimuliamo con falso amore la nostra indifferenza, sapendo bene che la nostra indifferenza è angoscia dissimulata (…) Chiamiamo debolezza il nostro candore. Ci temiamo l’un con l’altro, soprattutto. E tutto questo lo consideriamo la nostra vittoria di ogni giorno. Ma io ne sono fuggito, Lori, e aspetterò fino a quando anche tu non sarai più pronta”.

L’apprendistato prevede per Loreley il ritrovare se stessa nel suo essere parte di un tutto incommensurabilmente grande attraverso il contatto con la natura, la terra, la luna, l’acqua del mare, per poter arrivare finalmente a dire a se stessa e a Ulisse quell’”io sono” che finalmente sgorga libero insieme al dolore.

“Sapevano entrambi che questo era un grande passo fatto nell’apprendistato. E non c’era pericolo di logorare questo sentimento per paura di perderlo, perché essere era infinito, di un infinito di onde del mare, Io sono, diceva l’albero del giardino. Io sono, disse il cameriere che si avvicinò. Io sono, disse l’acqua verde nella piscina. (…) io sono disse il ragno immobilizzando la preda con il suo veleno.”

Un sussulto di incredulità attanaglia il cuore di Loreley:

“Allora era questa la felicità? Dapprima si sentì vuota. Poi le si inumidirono gli occhi: era felicità, ma come sono mortale, come mi trascende l’amore per il mondo. L’amore per la vita l’assassinava dolcemente, a poco a poco. E che me ne faccio? Che me ne faccio della felicità? Che me ne faccio di questa pace strana ed acuta, che oramai sta iniziando a farmi male come un’angoscia, come un grande silenzio di spazi? A chi la do questa mia felicità, che già sta cominciando a lacerarmi e un po' mi spaventa? No, non voglio essere felice. Preferisco la mediocrità”.

La strada dell’apprendistato è come un sentiero di montagna, ora ripido e vertiginoso, ora dolce e piano.

Con l’eternità davanti, dietro l’umano è solo, pensa, e vorrebbe tornare indietro ma sente che ormai è troppo tardi.

“Stava cadendo in una tristezza senza dolore. Non era male. Il giorno dopo avrebbe probabilmente avuto qualche allegria, anch’essa senza grandi estasi, solo un po' d’allegria, e anche questo non era male. Era così che cercava di venire a patti con la mediocrità del vivere”.

Lori scopre l’allegria, che è l’altra faccia della tragedia di vivere: “La cosa più difficile da capire era l’allegria. Non doveva dimenticare che la salita più scoscesa, e più alla mercè dei venti, era sorridere d’allegria. E che per ciò era tra quello che meno le era entrato dentro: la delicatezza infinita dell’allegria. Poiché quando vi si tratteneva troppo e cercava di impossessarsi della sua sottile vastità, lacrime di stanchezza le salivano agli occhi: era debole di fronte alla bellezza di ciò che esisteva e di ciò che sarebbe esistito.”

Il cammino prosegue. Lori si apre così agli altri perché ha iniziato ad aprirsi a se stessa: le amicizie, gli sconosciuti, i suoi allievi non sono più estranei nell’indifferenza ma parte della sua realtà vitale. Ora è pronta all’unione con Ulisse, ora possono regalarsi le rispettive solitudini, la parte più estrema di sé, “il cammino è arrivato alla fine, cioè alla porta di un inizio.”

Non poteva non finire com’è iniziato, questo romanzo conturbante e profondamente interrogativo:

“Io penso, l’interruppe l’uomo e la sua voce era lenta e soffocata perché stava soffrendo di vita e d’amore “io penso che:”

Daniela Bianco