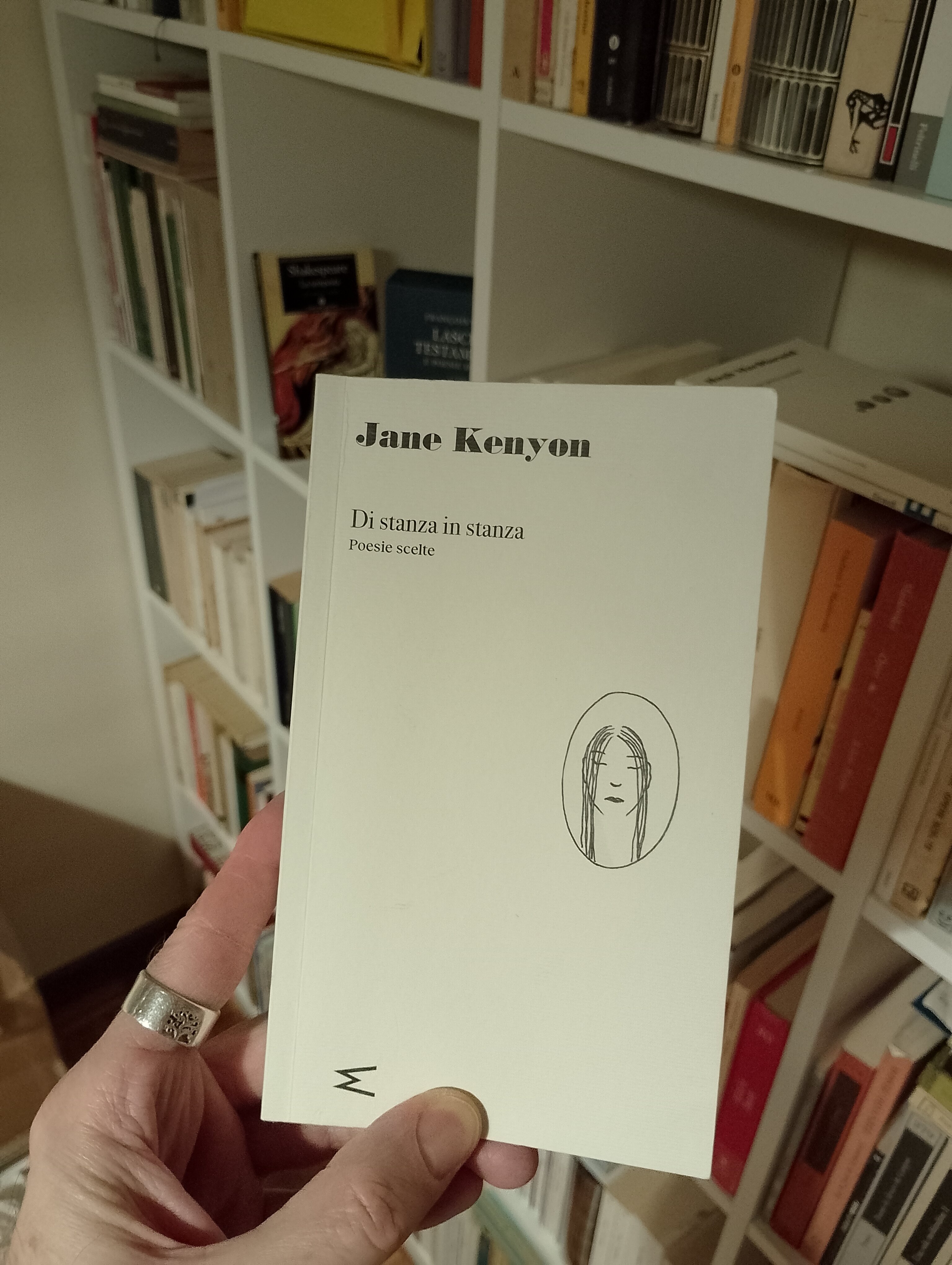

È un libro corposo quello di Jane Kenyon.

Meno male. Abbiamo bisogno di «tanta» poesia, a mio avviso; di poesia bella che esondi da tutte le parti del mondo.

Quello di Jane Kenyon è un libro di cui mi fa dono Fabrizia Sabbatini, la curatrice. Un libro delle edizioni Pangea/Magog. Un libro di poesie scelte, tradotte da Davide Brullo e da Sabbatini, appunto.

Perciò la ringrazio, aprendo (come mio solito) il libro a caso e leggendo questa poesia meravigliosa:

Stagione del fango

Qui in purgatorio la terra brulla

si vede, a parte gli antri ombrosi

dove impera la neve.

Eppure, ogni giorno

un altro animale fa ritorno:

un passero, poc’anzi un’assonnata vespa;

e, al vespero, la puzzola

sbuca dalla tana,

ansiosa di incontrare simili e prede…

Il pavimento della legnaia

esala gelo,

e presto i primi germogli

di asparagi gemmeranno,

le dita di Lazzaro…

Le ferite dischiuse della Terra ‒ dove l’aratro

ha solcato il terreno in novembre ‒

devono essere appianate; alcune irrorate

di semi, e tutte obliate.

Ora il picchio muratore disdegna la sugna,

riprende la sua dieta di mosche, e

la rete, flaccida e unta, si può

smantellare.

Lungo il gradino della veranda

il croco si prepara a un’euforia

di porpora, ma al momento

tiene a freno la lingua…

Ciò che mi colpisce (oltre alla lingua del croco) sono queste “ferite dischiuse della Terra (…) che devono essere appianateˮ. Cioè, che devono in qualche modo essere superate, rimosse. Come se bisognasse andare a pari. Proprio come se nuovi semi fecondassero il terreno, sempre e forse per un nuovo inizio. Quasi scordando che la ferita ci sia mai stata, e che l’offesa venga abbandonata, dimenticando appena.

Giorgio Anelli